А мы льнозавод помним…

История льнозавода идёт с 1930-х годов, когда началось его строительство. Необходимость в нём возникла в связи с расширением посевных площадей льна в колхозах района.

Возить льнотресту в соседние районы на другие льнозаводы было дорогой задачей из-за плохих дорог, особенно осенью. Льнозаводы в ту пору были и в других районах: Абатском, Сорокинском, Аромашевском, Ярковском, Казанском, Ялуторовском, Тобольском и др.

Здание льнозавода, вспомогательные постройки, жилые дома и другие необходимые постройки стали возводить на высоком берегу реки Ик, между деревнями Юшкова и Волынкино.

Льнозавод начал работать в 1936 году, стал относиться к Министерству лёгкой промышленности Омского льнотреста "Главльнозаводов", затем – Тюменской области льнопенькотреста "Главзаготльнопенькопрома" Министерства текстильной промышленности, а с 1978 г. – Новосибирского производственного объединения по заготовкам и первичной обработке льна.

Корпус завода был построен в два этажа, имелись столовая, весовая, проходная, контора. В посёлке Льнозавод работали льнозаводмагазин, детский сад, клуб, имелись конюшня, баня, пожарная часть.

Лён высевали в колхозах района, убирали вручную, сушили в снопах, на лошадях доставляли и отправляли на переработку в цеха завода. За смену через лабораторию завода проходило от 40 до 50 конных подвод со льном.

В то время по реке Ишим ходили пароходы, лён свозили в д. Волынкино, откуда его отправляли до Усть-Ишима и дальше до Омска.

Готовое волокно сортировали по номерам с 6 по 20, затем прессовали и отправляли на фабрику.

Длинное волокно в тюках отправляли на дальнейшую переработку, а короткое использовалось в виде пакли как утеплитель, из него делали верёвки и кули.

Из сохранившейся газеты "Колхозник" №1 от 15.12.1931 г. "В плане по переработке и заготовке льна и конопли по Викуловскому району доводятся нормы для колхозов и сельсоветов (в п.9 значится: "Полностью загрузить все мяльные машины и оборудование и принять для мялок и оборудования за суточную нагрузку следующие нормы: 2-вальная мялка – 0,5 тонны тресты,

3-вальная мялка -- 0,9 тонны тресты,

6-парвальная мялка -- 3,5 тонны тресты,

12-парвальная мялка – 4,5 тонны тресты,

трёпальное колесо 0,15 тонны волокна и для ручной трёпки – 15 кг".

Льнозавод работал в соответствии с утверждённым вышестоящими органами производственным планом. Показатели по итогам года по выпуску продукции в основном перевыполнялись, также заводу устанавливались нормативы качества выпускаемой продукции. До завода доводились планы и по капитальному строительству, ремонту помещений завода, детского сада. Завод участвовал в соцсоревновании с другими льнозаводами, брались обязательства по сверхплановому выпуску продукции.

В год поступало до 1300 тонн сырья на переработку, что давало возможность производить 300 и более тонн льноволокна – длинного и короткого.

Труд работников был непомерно тяжёлым, работа была организована по сменам. Завод работал на полную мощность.

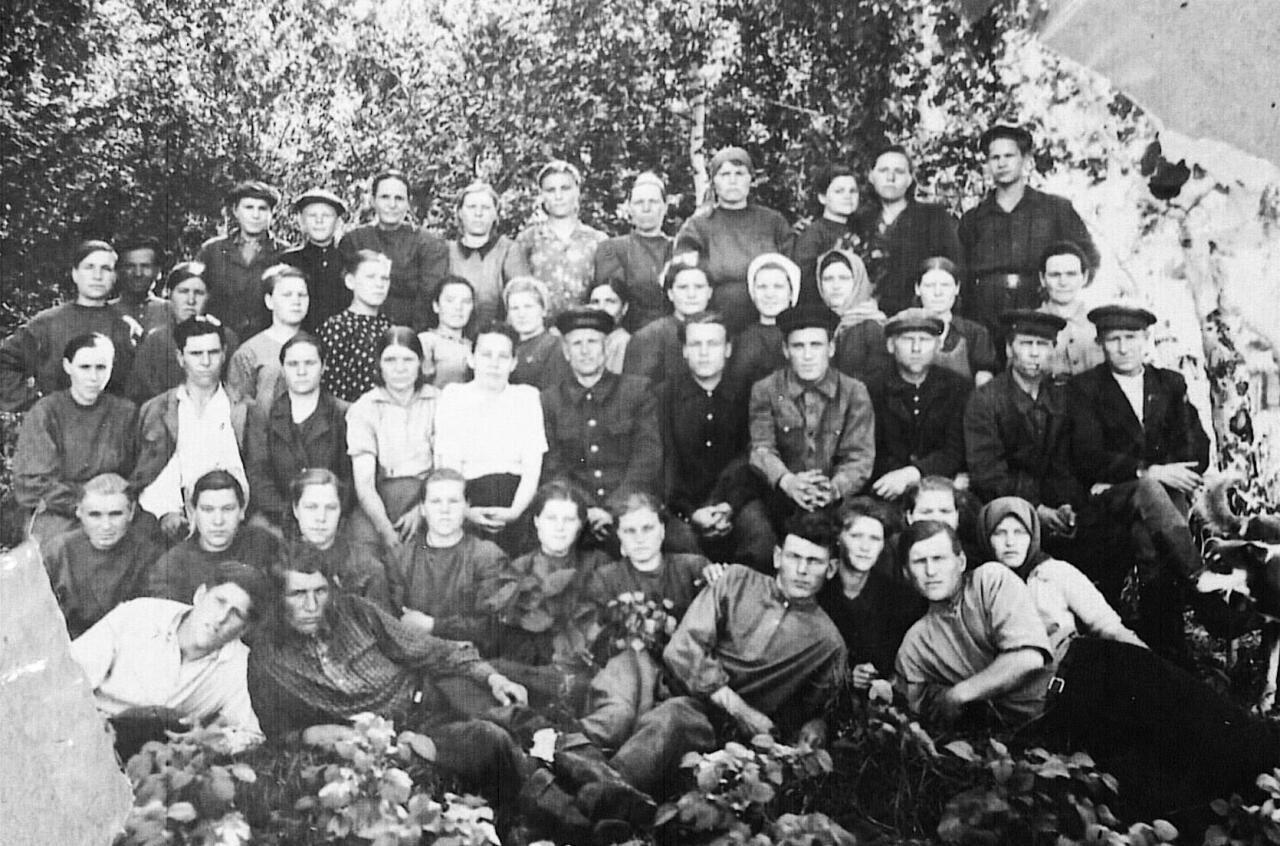

Коллектив состоял из рабочих, служащих и ИТР. Численность административно-управленческого аппарата состояла из 8 человек. Численность рабочих варьировалась, до войны она составляла около 140 работающих, в военное время – от 60 до 80 человек.

Льнозавод в военное время был объектом военного значения, работники-мужчины имели бронь. Работающим выдавались пайки. В это время на заводе в основном работали женщины и подростки, почти дети, рано повзрослевшие. На фронт с завода уходили не только мужчины, но и женщины.

Первым директором завода был Абрам Дягилев, затем директорами работали Муромцев Д.Н., Бохан П.В., Береснев Б.И., Пагадаев Н.В., Ушаков П.М. и др.

Для работы на заводе нужны были разные специалисты: механики, возчики, весовщики, костровозы, сортировщики, укладчики, прессовщики, сушильщики, машинисты, охранники, подвязчики, чесальщики, слесари.

С первых дней работы завода трудились Будилова М.А., Павина У.Е., Доровских П.А. Многие годы на заводе работали Курпегин И.Е., Бубнова Е.Ф., Плесовских В.Е., Зырянова Ф.Г., Мещеряков М.И., Пономарёва П.Ф. Все они жители деревень Юшкова, Мельникова, Волынкино и посёлка Льнозавод.

Павина Ульяна Евграфовна начала работать разнорабочей. Последние десять лет вплоть до ухода на пенсию работала старшей сортировщицей длинного волокна. Награждена медалями и не раз отмечалась грамотами и денежными премиями, награждена знаком "Отличник социалистического соревнования РСФСР". В годы Великой Отечественной войны за самоотверженный труд – Почётной грамотой.

Мещеряков Михаил Иванович был завхозом завода, руководил парторганизацией.

Курпегин Иван Егорович был начальником пожарной охраны, возглавлял профсоюзную организацию льняньщиков завода.

Много лет проработал на заводе Хромов Пётр Елизарович, сначала бухгалтером, затем директором.

Коржев Сергей Иванович тоже работал бухгалтером, потом директором.

Бухгалтерами работали Кашина Мария Фёдоровна, Киселёв Павел Яковлевич.

Шипицин Иван Григорьевич был механиком завода, потом главным инженером.

Машинистами на заводе в разное время работали Баранов Николай Елизарович, Полуянов Александр Андреевич, Кузнецов Николай Фёдорович, Гонин Фёдор Никифорович, Статюк Тихон Иванович, Коркин Иван Яковлевич, Павин Фёдор Никифорович.

Павин Николай Ефимович и Хмельницкий Пётр Фёдорович были техноруководителями на заводе.

Счетоводами работали Полуянова Галина Ивановна, Потехина Мария Николаевна, Лутошкин Георгий Иванович.

Мастерами были Жмудин Павел Данилович, Шипицын Степан Гордеевич, сменным мастером -- Погорелова Клавдия Романовна.

В пожарной охране – Павин Александр Евграфович, Мышкин Егор Степанович, Марков Пётр Антонович, Пономарёв Георгий Лаврентьевич.

Бригадирами швангтурбины – Комарова Пелагея Васильевна, Тропынина Мария, Климова Александра.

Слесарями были Павин Николай Ефимович, Понамарёв Дмитрий Антонович, Борков Семён Фомич, Шипицын Андрей Романович.

Сушильниками на заводе работали Будилова Мария Андреевна, Прокопцова Мария, Пономарёва Фёкла Петровна, Мосиевских Марина, Тропынина Мария, Маханова Прасковья.

Сортировщиками – Жмудина Матрёна Павловна, Казанцев Иван Степанович, Шипицына Татьяна Тимофеевна.

Весовщиками – Шантурова Анна Васильевна, Павина Александра Григорьевна.

В заводской столовой поваром работала Калинина Мария Георгиевна.

Возчиком сырья – Маханов Сергей Семёнович.

Кочегарами – Сухов Евгений Михайлович, Барабанов Иван Николаевич.

Конюхами работали Мосиевских Фёдор Михайлович, Григорьев Степан Васильевич, Тарасенко Андрей Евгеньевич.

Сырьёвщиком и рабочим числился Плесовских Василий Ефремович. Подвязчиком – Елисеева Мария Лаврентьевна, чесальщиком – Комарова Ульяна Самсоновна.

В заводском детском садике трудились Булгакова Фёкла Михайловна и Лотова Александра, Хромова Наталья Фёдоровна. Они же и были заведующими детскими яслями.

Рабочими на льнозаводе в разное время работали: Доровских Прасковья Екимовна, Толстыгин Пётр Павлович, Фомин Алексей Павлович, Биянова Мария Тимофеевна, Тропынина Дарья Петровна, Жмудина Марья Викторовна, Давыдова Ольга Ефимовна, Полуянова Варвара Николаевна, Мосиевских Пелагея Ивановна, Павин Георгий Александрович, Волынкина Александра Георгиевна, Шипицына Устинья Павловна, Ходосевич Фёдор Захарович, Пономарёв Константин Наумович, Плесовских Макар Алексеевич, Маханов Сергей Семёнович.

Шипицына Татьяна Тимофеевна начала работать лаборантом, потом сортировщицей, участник ВОВ.

Никититна Надежда Григорьевна работала закладчицей турбинного цеха, участник ВОВ.

Пономарёва Прасковья Фёдоровна вплоть до ухода на пенсию работала рабочей, участник Великой Отечественной войны.

В разное время на заводе трудились семьи Пономарёвых, Павиных, Хмельницких, Лутошкиных, Полуяновых, Хромовых, Шипицыных, Молодых, Ходосевич, Погореловых, Плесовских, Доровских, Гониных, Андросовых, Комаровых, Барабановых, Калининых, Давыдовых, Фоминых, Мосиевских, Казанцевых, Веселитских, Бабушкиных, Заваруевых, Жмудиных.

Мои родители тоже трудились на заводе: отец Котляров Кондратий Иванович -- мастером, а мама Перминова Таисья Ивановна – техничкой. А ещё у неё была работа в "помывочные дни" бани, заполнять водой огромные "чаны" водой с реки Ик на коромысле вёдрами.

Также на заводе работали приехавшие специалисты Трейде, Рубаха, Криль, Шнейдер, Бохан.

Коллектив завода не раз отмечался за свой труд грамотами и благодарностями партийно-советских органов, некоторые работники были награждены медалями.

Из-за каких-то экономических или других причин было решено перенести местоположение завода. Это было сделано в 1964 году – льнозавод разместили в селе Викулово (на территории между агрокомплексом и училищем). Здесь завод проработал одиннадцать лет, а посёлок Льнозавод разъехался.

В 1976 году завод был закрыт…

А мы льнозавод помним: более 30 лет заводской гудок звал на работу и возвещал о конце рабочей смены сотням людей, судьбы которых прошли через завод, через заводской рабочий коллектив.

Хорошо помнится тот посёлок Льнозавод, где находился завод по переработке льна, который давал продукцию для лёгкой промышленности.

Вспоминаются улицы и дома, магазин, клуб в берёзовой рощице, подвесной мостик через речку Ик из двух досок. Очень крутой берег Ика, сразу на берегу – баня. Ребятишками бегали мы в кино (в Юшкова клуба не было), на льнозавод по лугу, потом через этот шатающийся мостик, устроенный высоко над речкой, и было страшно через него идти, и всё равно ходили. Зимой тоже ходили в кино, только по застывшей заснеженной реке, боялись в темноте попасть в прорубь реки в Юшкова. Ещё вспоминается, как в зимнее время катались с горы кучей малой на снопах льна.

В посёлке Льнозавод не было только школы, и дети из посёлка ходили в Юшковскую начальную школу, пока был льнозавод.

Вспоминается и сам завод, его проходная. Как-то раз довелось побывать мне в одном из цехов, помню огромные работающие машины и много пыли, что плохо было видно человека…

P. S.: в статье я использовала материалы архивного отдела администрации Викуловского муниципального района, похозяйственные книги посёлка Льнозавод 1949-1950 гг., 1952-1957 гг., деревни Юшкова и Льнозавода (1946-1948 гг.). Спасибо сотрудникам архива Светлане Прокопцовой и Татьяне Михалевич. Благодарю и работников музея Аллу Кунгурову и Марию Маралкину – пользовалась фондами музея и выпуском газеты "Колхозник" №1 от 15 декабря 1931 г.